De nouvelles

substances actives qui réintroduisent la biologie dans

vos champs

De nouveaux produits portés par l'essor des Biotechs

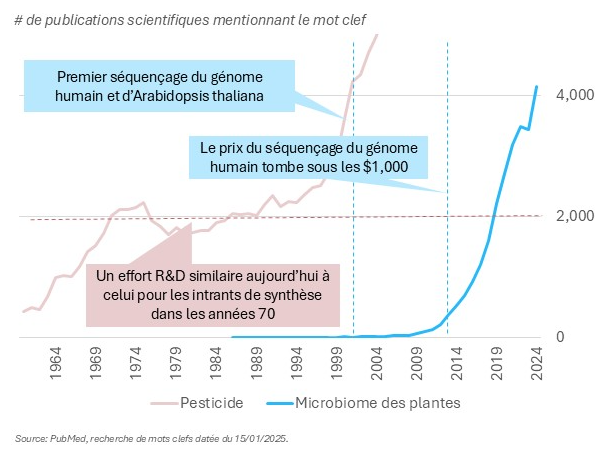

Le développement des bio-intrants s'inscrit dans un mouvement plus global d'essor des biotechnologies depuis les années 2000. La mise au point de techniques comme le séquençage de nouvelle génération ont permis de révolutionner notre compréhension du vivant. Une très forte accélération a été entamée à partir des années 2010 grâce à la réduction spectaculaire du coût de ces technologies.

Les conséquences pour l'agriculture sont directes, en particulier pour les intrants. Si les intrants de synthèse classiques reposaient sur la chimie, les nouvelles générations d'intrants reposeront elles sur la biologie, d'où leur nom de bio-intrants. Pour illustrer cette tendance, vous pouvez voir sur le graphe ci-contre que depuis le milieu des années 2010, l'effort de R&D sur ces nouvelles technologies a rattrapé celui mis sur les pesticides classiques à partir des années 70. Nous n'en sommes donc qu'aux prémisses des changements à attendre sur les intrants utilisés dans nos cultures.

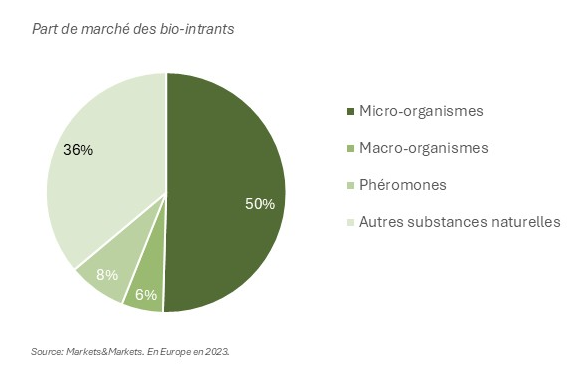

50% des bio-intrants sont des micro-organismes

La biologie permet d'explorer des classes de substances actives très larges. Parmi elles, des molécules ou des métabolites sécrétées par les êtres vivants. Il peut également s'agir d'êtres vivants en tant que tels comme des macro-organismes (ex : insectes) ou des micro-organismes (ex : bactéries et champignons).

A chaque type de substance active correspond un mode de production et d'industrialisation spécifique. La production de phéromones par exemple implique des techniques longues et complexes assez similaire à la production d'intrants de synthèse. Les micro-organismes comme les bactéries, eux, permettent au contraire des cycles de production relativement simple en fermentation liquide.

Les micro-organismes représentent environ 50% des bio-intrants vendus en Europe. C'est précisément ce type d'intrants que vous pourrez produire sur un module On-Farm™.

Des applications en fertilisation comme en protection des cultures

Les micro-organismes représentent une infinité de souches dans la nature. L'enjeu pour les chercheurs est de cribler parmi cet univers les souches ayant le meilleur potentiel agronomique. Cela leur permet d'identifier des micro-organismes qui auront un impact bénéfique sur la fertilisation ou sur la protection des cultures ; les produits correspondants sont alors appelés biostimulants ou produits de biocontrôle respectivement.

Les mécanismes d'action à l'œuvre à travers ces produits sont de mieux en mieux décrits dans la littérature. Pour les plus motivés d'entre vous et parce que pour nous c'est essentiel d'être transparent sur la science qu'on utilise, nous avons compilé dans l'encadré ci-dessous des liens vers les dernières revues et articles scientifiques répertoriant ces principaux mécanismes d'action :

Plusieurs types d'interactions sont à l'œuvre et sont décrites dans la littérature. On peut les répartir entre les interactions directes et indirectes avec la plante. Nous listons ci-dessous les principales, n'hésitez pas à consulter les liens pour accéder aux dernières revues ou articles scientifiques (en anglais) sur le sujet :

- Exemples d'interactions directes avec la plante :

- Sécrétion d'hormones, par exemple des molécules assimilés à l'auxine

- Sécrétion de sidérophores

- Exemples d'interactions indirectes :

Les interactions sont plus variées que pour les biostimulants car elles incluent une tierce partie : le pathogène à combattre. Ce dernier peut prendre la forme d'un insecte, d'une bactérie, d'un champignon ou d'un nématode. En revanche, peu ou pas d'applications sont référencées en herbicide pour les micro-organismes. Encore une fois, on distingue les interactions directes et indirectes. On vous renvoie vers les revues scientifiques (en anglais) décrivant les dernières connaissances :

- Interaction directe avec la plante :

- Sécrétion de métabolites induisant les défenses immunitaires de la plante

- Interactions directes avec le pathogène :

- Interaction indirect avec le pathogène :

La très grande variété des souches, des mécanismes d'actions associés et des modes d'application disponibles sont à la fois la force et la faiblesse des bio-intrants microbiens par rapport aux intrants de synthèse. Cela implique également d'adapter les stratégies d'application en fonction de la matière active. Les principales différences sont résumées dans les tableaux ci-dessous :

Bio-intrants microbiens

- Spécificité : moléculairement plus complexe, le mécanisme d'action est donc plus spécifique. On agit sur la cible et uniquement la cible, sans effet secondaire néfaste sur les éléments environnants.

- Meilleure gestion des résistances : la combinaison de mécanismes d'action multiples et spécifiques permet de limiter la sélection d'individus résistants.

- Répertoire infini de matières actives : il existe une très grande diversité de micro-organismes dans la nature dans laquelle piocher de nouvelles matières actives, même au sein d'une même famille de bactéries ou de champignons.

- Pas d'option curative : l'enjeu des biostimulants et des biocontrôles est de maintenir en bonne santé la culture, pas de soigner une culture déjà malade ou affaiblie.

- Champs d'application plus restreint : la spécificité des mécanismes d'action des bio-intrants microbiens les rend par conséquent, pour un micro-organisme donnée, moins versatiles dans leur utilisation.

Intrants de synthèse

- Champs d'application large : basé sur des mécanismes d'action moléculairement parlant peu spécifiques, leur efficacité est moins dépendante du contexte (type de sol, culture, etc) d'application.

- Application préventive ou curative : basé sur l'application d'une molécule simple, ils ont un effet plus rapide et direct qui permet des interventions plus tardives.

- Répertoire limité de matières actives : les molécules utilisées étant de composition simple, elles ne permettent pas beaucoup de variantes.

- Effets secondaires : en s'attaquant à des mécanismes moléculaires généralistes, ils ont une efficacité sur la cible mais également sur tous les éléments environnants, engendrant des effets secondaires et non désirés.

- Apparition de résistances : en ayant une action reposant sur une seule molécule, ils favorisent la sélection d'individus résistants à celle-ci.

On voit donc que les bio-intrants microbiens et les intrants de synthèse sont presque des miroirs inversés l'un de l'autre. La spécificité d'action des micro-organismes a été un défaut tant qu'il était technologiquement impossible d'étudier ces derniers à l'aide de techniques bon marché. Avec l'essor des biotechnologies, la situation se renverse et leur spécificité devient leur force : un catalogue infini de matières actives ayant des actions précises, sans effet secondaire.

La nature radicalement différente des logiques d'application de cette nouvelle classe d'intrants par rapport aux intrants de synthèse existants implique cependant de repenser en profondeur la façon d'apporter ces solutions au monde agricole. En Europe, cela a rendu à ce stade leur adoption compliquée, surtout en grandes cultures. C'est ce constat qui nous pousse à développer un modèle On-Farm™. En effet, cette conception territorialisée des bio-intrants permet de mettre en valeur les atouts de ces solutions, tout en apportant une réponse à ses faiblesses.

Une étude de cas : le Brésil

Les agriculteurs des autres pays n'ont pas tardé à identifier le potentiel des bio-intrants en grandes cultures, à la fois en termes agronomiques et de réponse aux nouvelles contraintes sociétales et environnementales. Les marchés d'Amérique du Nord et du Sud, en particulier, sont les plus dynamiques.

Le Brésil est particulièrement en pointe. C'est là qu'est né le mouvement On-Farm™ il y a une dizaine d'années, de façon spontanée dans différentes fermes. Cela a conduit à l'élaboration d'itinéraires techniques très ambitieux reposant sur l'utilisation en grand nombre d'intrants microbiens. C'est le cas de la ferme d'Adriano Cruvinel que nous avons eu la chance de visiter et qui a même eu droit à son article dans la presse française.

Sise sur 1 400 hectares à Montividiu dans l'Etat de Goias, la ferme d'Adriano est une exploitation de grande culture typique du Brésil, avec une rotation peu diversifiée alternant soja et maïs sur une même année.

Enfin typique... pas tant que ça car Adriano fait partie des premiers agriculteurs à avoir bâti une biofactory On-Farm™ dans son corps de ferme en 2016.

Depuis, il a co-développé avec l'EMBRAPA, l'équivalent brésilien de l'INRA, des itinéraires techniques très sophistiqués pour ses deux cultures incluant jusqu'à 15 micro-organismes différents (champignons et bactéries) appliqués en 4 à 5 applications au cours du cycle cultural. Depuis 10 ans, son passage à l'agriculture régénératrice lui a permis de réduire de 100% son utilisation de fongicides et d'environ 80% son utilisation d'insecticides, tout en maintenant ou améliorant ses rendements et en divisant par deux ses charges.

Un exemple qui nous inspire et nous motive pour faire bénéficier les agriculteurs européens des mêmes atouts !